Amare una band e vederla sciogliersi è qualcosa che lascia l’amaro in bocca più dell’amaro Sibilla. Il format è noto: i membri sbroccano per i motivi più disparati, le riviste di settore ci ricamano sù per qualche tempo, poi i riflettori si spengono: niente più album, né (soprattutto) concerti. Ad attendere i fan più fortunati, i progetti solisti; ma una band non è la mera somma dei singoli musicisti che ne fanno parte, è qualcosa in più, e quando la band si scioglie, questa sorta di alchimia scompare per sempre.

Qualche centinaia di migliaia di persone c’è passata nei primi anni ‘90 con i Guns ‘n Roses, dissoltisi nel 1992 all’apice del successo (e della pacchianaggine). Dopo 4 album e milioni di dischi venduti in tutto il mondo, i Guns si estinsero come i dinosauri nell’era Sapiens, e con loro un certo tipo di rock patinato e un po’ spaccone, mentre il mondo della musica si preparava a un altro genere e a tutt’altro immaginario, il grunge.

Ma, si sà, a volte ritornano. E così, lo scorso anno, dopo quasi mezzo secolo, il nucleo storico della band composto da Axl Rose, Saul Hudson (aka Slash) e Duff Mckagan annuncia al mondo un’inaspettata reunion con tanto di “not in this lifetime” tour. Immediata la reazione dei fan di tutto il globo: concerti sold out ovunque, dal Canada al Portogallo, passando per Imola.

Essendo stata una fan dei Guns appassionata e potenzialmente pericolosa fin verso i 14 anni e non avendoli mai visti su un palco, non potevo perdermeli: sabato 10 giugno io c’ero. E con me, oltre 90.000 persone (quasi tutte con la stessa t-shirt).

Imola non si è lasciata scomporre e ci ha trattato come una compassionevole madre farebbe con il figlio scemo: assecondandolo. E così, le sue strade si sono riempite di baretti e chiringuitos improvvisati dove rifocillare adeguatamente pseudo-metallari, fan assatanati, semplici(otti) nostalgici, adolescenti e relativi genitori. La città per qualche ora si è trasformata in una “Paradise City” per bagarini, venditori di merchandising contraffatto di dubbissimo gusto, hotel, ristoranti e bangla con “bere!” al seguito.

I temutissimi controlli di sicurezza, dopo i fatti di Torino oggetto delle fantasie più amene di organizzatori (“E’ vietato introdurre deodoranti e creme solari”) e fan (“oh, regà, se possono portà gli assorbenti interni?”), sono passati senza grossi intoppi (a noi hanno sequestrato una mela).

Tra un controllo e un tornello, il percorso guidato dalle transenne e dalla massa sudata ci ha infine sputato in una valle di asfalto stracolma di gente, su cui picchiava, cattivo, un sole cocente: l’autodromo Enzo Ferrari.

Noi siamo ragazzetti perspicaci, e appena arrivati abbiamo capito che non sarebbe stata una giornata facile. Facendoci coraggio e spazio tra corpi ormai abbandonati a loro stessi, ci siamo procurati i famigerati “token” (la moneta circolante all’interno dell’autodromo) e lanciati alla disperata ricerca di liquidi, prima che le allucinazioni da caldo/stanchezza/agorafobia avessero la meglio. Abbiamo così condiviso – come una sorta di rito catartico collettivo – il dramma di quasi centomila persone, stipate con 40° di temperatura, pochissime ore di sonno e centinaia di kilometri alle spalle, file impressionanti per accaparrarci una birra e una bottiglietta d’acqua (rigorosamente senza tappo, per motivi di sicurezza).

Per noi che siamo arrivati dopo le 18 il pomeriggio è trascorso piuttosto velocemente (ma forse la ragazza dalla pelle un tempo chiarissima, ustionata dal sole, non la pensava come noi) e dopo un paio di gruppi spalla che nessuno ha ascoltato (fare da opening alla reunion probabilmente più attesa della storia dell’hard rock, con la gente che aspetta solo che lasci il palco: che brutto karma), alle 20.40, puntuali come orologi svizzeri, ecco i Guns.

Dopo le prime schitarrate di Slash, il maxischermo si riempie del faccione di Axl Rose, semi-coperto dagli occhialoni da sole e dal botox. “I see your sister in her Sunday dress…” è “It’s so easy”, e il pubblico la canta in coro, felice e ancora incredulo che quelli là sopra, appesantiti e invecchiati (è ufficiale: non sono della stessa specie di Mick Jagger), siano proprio loro.

Il concerto va avanti a razzo, la band snocciola tutti i suoi successi, da “Welcome to the Jungle” a “Don’t cry”, da “Estranged” a “Rocket Queen”, passando per “My Michelle” e “Coma”.

Axl ad ogni cambio canzone aggiunge un elemento al suo dress code sino a che, per “Yesterday”, è talmente vestito che sembra uno che incula ai supermercati (t-shirt, giacca, camicia di flanella allacciata in vita, bandana e cappello texano). Tra gli indumenti citiamo un chiodo pitonato, una giacca con inserti di cavallino, una giacca nera di raso ma di un paio di taglie in meno (proprio per “November Rain”: perché?), un orologio di swarovski (veri??), e un numero indefinito di catene al collo e anelloni.

Duff al basso, Dizzy al piano e gli assoli di Slash (con l’immancabile cilindro nero cucito in testa e gli occhiali scuri), confortano quando Axl tenta le stesse movenze di bacino degli anni gloriosi (fitte di dolore acutissime per tutte le donne presenti).

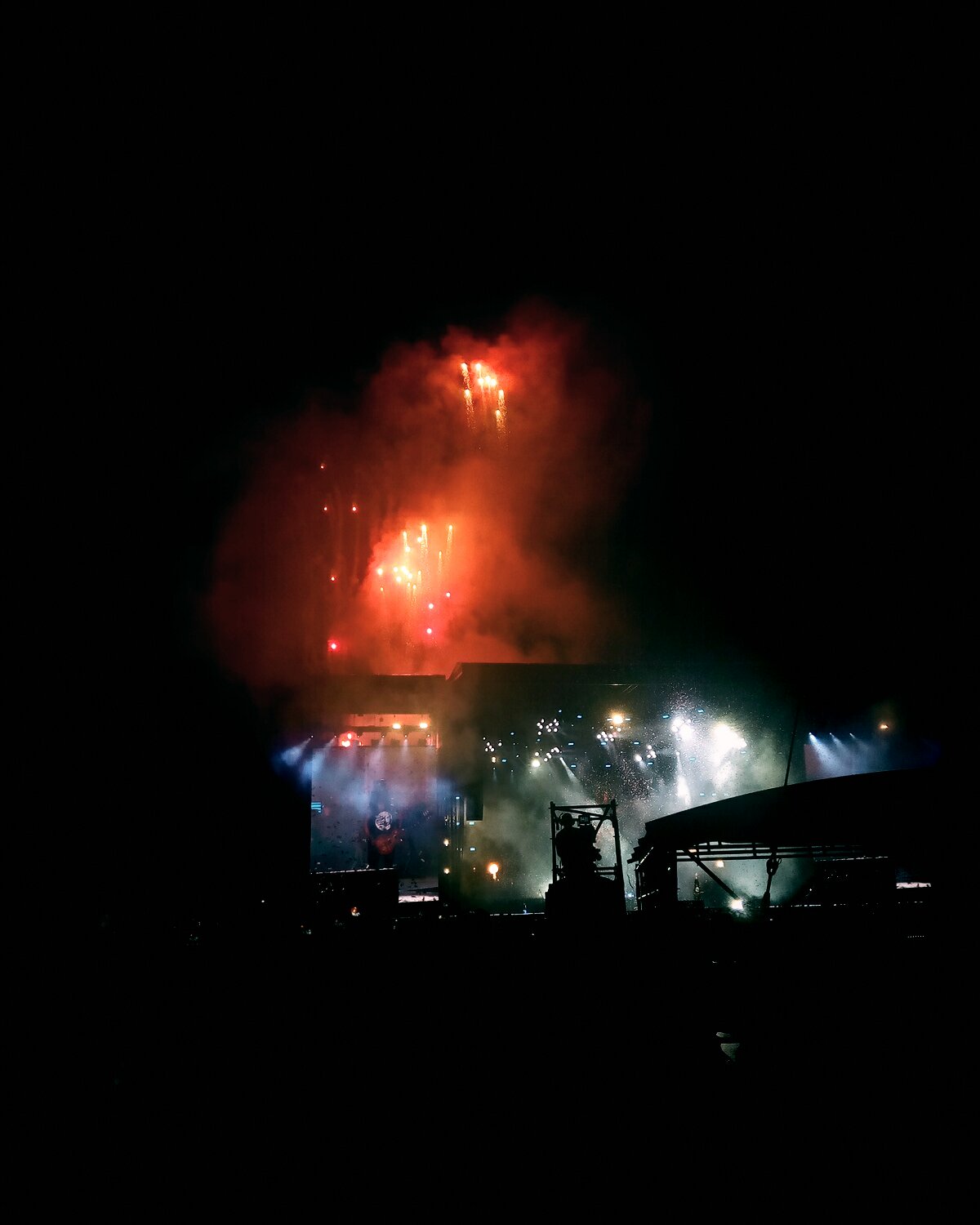

Dopo 3 ore di live no-stop, qualche sbavatura tecnica e 4 bis (tra cui il tributo ai Soundgarden “Black Hole Sun” – Chris Cornell da lassù avrà apprezzato questa versione in falsetto?), il concerto finisce coi fuochi d’artificio e i coriandoli di “Paradise City”, lasciando nell’aria una sensazione indescrivibile e a terra centinaia e centinaia di bottiglie di plastica.

Contemplando il lento defluire del pubblico verso l’uscita, abbiamo dovuto ammettere a noi stessi che l’incredibile capacità di interpretare la potenza evocativa di un’epoca posseduta dai Guns’n Roses, a dispetto degli anni e del cattivo gusto che li ha sempre contraddistinti, è rimasta intatta.

Fotoricordi a cura di OVOV.